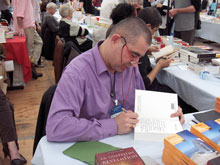

Olivier Delorme par Maroni, le 23 juin 2008

Pourquoi écrire encore des romans ? Tout n’a-t-il pas déjà été écrit ?

Non, bien sûr. Rien ne m’énerve autant que les réflexions du genre : « on ne peut plus écrire de roman après Auschwitz », « les formes traditionnelles du roman sont mortes », etc. Ce sont des paravents pour dissimuler une impuissance. Depuis des décennies, la littérature française s’est embourbée dans les ornières d’un égotisme maladif qui prétend donner la priorité à la forme – supposée noble –, sur l’intrigue et l’observation de la société – forcément vulgaires. À mes yeux, cette dictature de la forme conduit dans une impasse. Elle produit une littérature asthmatique et profondément ennuyeuse, qui a détourné de nombreux lecteurs potentiels du roman. J’aime la langue, l’écriture, polir une phrase, chercher le mot juste. J’aime me battre avec les mots et caresser les phrases, mais l’écriture, le style ne sont pas des fins en soi. Ils sont un moyen ; pour moi, le but c’est de captiver le lecteur tout en agitant les grandes questions qui se posent à tout homme aujourd’hui, de faire souffler le vent du large et de répercuter la rumeur du monde.

En quoi n’es-tu pas politiquement correct ? Peut-on parler à ton propos de littérature engagée ?

Tous les auteurs que j’aime lire sont à un titre ou à un autre des auteurs qui dissèquent et critiquent la société de leur temps : Stendhal, Flaubert, Anatole France, Mauriac, Malraux, Tsirkas, Durrell… Mémoires d’Hadrien et L’Œuvre au noir sont des romans engagés parce qu’ils défendent une certaine idée de l’homme. Il ne faut pas confondre la littérature engagée – à mon avis, toute bonne littérature l’est –, et la littérature enrégimentée qui, au XXe siècle, a conduit à déconsidérer cette notion d’engagement. Dès que j’ai commencé à écrire des romans, je me suis situé dans une tradition – celle de Voltaire qui écrivait pour agir. Si l’on n’a rien à dire, si l’on n’a pas une idée de l’homme ou de la société à faire partager, des combats à mener, alors à quoi sert d’abattre des arbres ? À l’origine de chacun de mes romans, il y a une aventure humaine, une injustice, une rencontre avec un être ou une tragédie de l’histoire. Et, à chaque fois, je ressens comme une nécessité, à travers la fiction que j’invente, de rendre la parole à l’un de ceux qui en ont été privés, qu’ils soient résistant grec ou Chypriote disparu en 1974, victime d’un meurtre homophobe ou handicapé.

Ce que tu écris sur la nomenklatura française est assez terrible. N’y-a-t’il pas là une part d’exagération ?

Franchement, je ne crois pas. Je crois que, depuis trente ans, nous sommes passés insensiblement de la démocratie à ce que les anciens Grecs appelaient l’oligarchie, le pouvoir du petit nombre. En France, nous ne sommes plus dans un régime où des citoyens, à un moment de leur vie, servent la chose publique. Nous sommes dans un régime où une « nomenklatura politique », en étroite symbiose avec une « nomenklatura économique » et une « nomenklatura médiatique », décide à la place du peuple ce qui est bon pour lui. Ces trois nomenklaturas concentrent tous les avantages matériels que confèrent le pouvoir et l’argent. Elles ne proposent plus de véritables choix politiques, si ce n’est à la marge. Elles imposent le démantèlement de l’État providence qui, depuis 1945, assurait au plus grand nombre une vie décente voire confortable, la sécurité face à la maladie et à la vieillesse. Elles prônent la tolérance zéro mais, souvent sans même en avoir conscience, elles se considèrent comme au-dessus des lois. Elles vivent sur la bête, au nom d’une prétendue compétence, dont on admettra, en regardant les résultats de leur action, qu’elle est pour le moins contestable.

La Grèce ancienne est présente dans tous tes romans. En quoi le monde grec antique est-il moderne ? Que peut-il apporter à un lecteur ou à un citoyen d’aujourd’hui ?

La Grèce antique nous a légué une multitude d’héritages : le sujet qui devient citoyen, le regard critique sur le passé qui engendre l’histoire, la volonté de penser l’homme en dehors du sacré qui produit la philosophie ; elle invente l’artiste (qui était jusque-là un artisan anonyme au service d’un souverain), la littérature, le théâtre, etc. Elle invente surtout le débat : dès les hautes époques, dès l’Iliade (qui joue un rôle important dans L’Or d’Alexandre), comme l’a montré Jacqueline de Romilly, les dieux et les rois délibèrent, confrontent leurs opinions, cherchent à convaincre. L’essence de la démocratie est là, bien avant que la démocratie ne s’invente. Cette essence, c’est la conviction qu’aucune vérité n’existe en soi, que l’homme est libre de penser. Message salutaire à notre époque, qui voit revenir en force les vérités révélées : celles des religions, mais aussi celles des idéologues libéraux qui ont décrété que le capitalisme dérégulé et le libre-échange généralisé sont le seul avenir possible de l’humanité. Platon invente bien les absolus et c’est pour cela que les chrétiens l’adoptent. Mais la pensée des présocratiques (Héraclite qui enseigne que « tout se fait par la discorde », ou Démocrite qui défend que « Le plaisir et la douleur constituent la limite de ce qui est utile ou non »), celles des cyniques, des sceptiques, des épicuriens, des cyrénaïques (récemment redécouverts par Michel Onfray), sont bien plus passionnantes, même si elles ne nous sont connues que par des fragments parce que, contrairement à Platon, elles étaient incompatibles avec le totalitarisme chrétien. Mais pour tout Grec, fût-il Platon, prétendre comme saint Paul qu’il vaut mieux chanter des louanges que philosopher relevait de la monstruosité.

Dans tes romans, tu t’attaques souvent de front au christianisme. N’est-ce pas excessif ? dépassé ? un peu comme tirer sur une ambulance ?

« La décision chrétienne de trouver le monde laid et méchant a rendu le monde laid et méchant » : je suis entièrement d’accord avec cette sentence de Frédéric Nietzsche. Le christianisme a inventé la culpabilité d’être, d’être soi, du corps, du désir, il a semé des millions de malheurs individuels. Mais en inventant une Vérité unique, contenue dans un Livre révélé par un Dieu, il a aussi inventé le droit divin. Là où les dieux grecs débattaient, préfigurant la démocratie, le Dieu unique enjoint, punit et légitime le roi qui tient son pouvoir de Lui. Tout monothéisme est, par essence, antidémocratique. Tout monothéisme prône d’abord et avant tout la soumission : à Dieu, au chef, au père, c’est tout un. Non seulement saint Paul justifie l’esclavage, mais il recommande aux esclaves de se garder de toute restriction mentale, d’être heureux de l’état dans lequel Dieu les a placés. C’est la raison pour laquelle, à mes yeux, les totalitarismes du XXe siècle, même s’ils se disent athées et substituent la Race ou le Parti à Dieu, sont des produits dérivés de la matrice monothéiste. Or ce moule-là n’est pas brisé ! Et je considère que la plus grave menace à laquelle nous ayons à faire face, aujourd’hui, est le réinvestissement du politique par le religieux, avec son cortège d’intolérance et de crimes, dont nous voyons chaque jour les progrès.

Peut-on dire que tu es plus pré-chrétien qu’anti-chrétien ?

Je suis anti-chrétien puisque j’ai grandi dans un monde contaminé par deux mille ans de peste monothéiste. Mais je suis pré-chrétien, de tripes, de cœur et d’esprit, parce que je voudrais renouer le fil avec un monde innocent de cette monstrueuse invention qu’est le péché. Le seul vrai péché, pour moi, c’est, comme pour les anciens Grecs, la démesure : se croire autre chose qu’un homme. Je suis pré-chrétien parce que, à l’image des anciens Grecs, je pense mon homosexualité comme une sexualité naturelle, alternative, pas comme l’abomination de saint Paul qui conduit aux bûchers – devenue « comportement intrinsèquement pervers » dans la variante vaguement civilisée Jean-Paul II - Benoît XVI. Je suis pré-chrétien parce que je pense que le bonheur, c’est à chacun de se le construire, ici et maintenant, en trouvant son propre chemin vers la sagesse. Parce que, sans être athée (je ne suis pas sûr qu’il n’y ait Rien), je suis totalement étranger à la transcendance. Je suis pré-chrétien, comme l’Hadrien de Yourcenar, parce que j’ai la nostalgie de « ces religions vagues et vénérables, décantées de toute intransigeance ou de tout rite farouche, nous [associant] mystérieusement aux songes les plus antiques de l’homme, mais sans nous interdire une explication laïque des faits, une vue rationnelle de la conduite humaine. »

Pourquoi avoir choisi la forme du thriller pour La Quatrième Révélation et pour L’Or d’Alexandre ?

Le thriller n’est pas pour moi une fin, c’est un moyen. Le moyen de captiver le lecteur par une intrigue, de le maintenir en haleine, et de profiter de cela pour l’emmener sur des terrains où il ne s’attendait pas qu’on l’entraîne. Faites un roman sur l’homophobie ou sur le handicap, vous vous adressez aux homosexuels ou aux handicapés, et un grand nombre de lecteurs se diront d’emblée que ce n’est pas pour eux, que cela va être ennuyeux, qu’ils n’ont pas envie de lire un livre sur des sujets aussi graves. Faites un thriller et vous pouvez parler d’homophobie, de handicap, de saint Paul ou d’Althusser, de la philosophie sceptique ou des horreurs oustachies en Croatie durant la dernière guerre mondiale. Si votre intrigue est bien ficelée et si votre suspense tient la route, vous embarquez vos lecteurs, vous les bousculez, vous les intriguez, vous les conduisez à se poser des questions qu’ils ne se seraient peut-être jamais posées. Un des plus beaux compliments qu’on m’ait fait est celui d’un lecteur de La Quatrième Révélation, routier de profession, venu me dire que ce que je racontais dans ce livre sur les dieux grecs avait éveillé sa curiosité de telle sorte que, une fois refermé mon roman, il était allé demander à son libraire un bouquin sur la mythologie grecque. Et puis un thriller, c’est très drôle à écrire ! et je n’aime pas m’ennuyer, ni dans la vie ni en écrivant.

Dans L’Or d’Alexandre, comment t’est venue l’idée de créer un personnage handicapé ?

Après la sortie de mon troisième roman, Le Château du silence, en 2003, j’étais allé à la Fnac de Reims dans le cadre d’un festival culturel gay organisé par l’association Ex Æquo. Avant mon intervention, un monsieur est venu me voir pour me parler du Plongeon, mon précédent roman. Et je me suis accroupi – pour être à sa hauteur parce qu’il était dans un fauteuil roulant. Or, à la fin de notre discussion, ce lecteur m’a chaleureusement remercié d’avoir accordé de mon temps à « quelqu’un comme lui », et de ce geste qui m’avait pourtant semblé parfaitement naturel. Pour moi, cela a été un choc. Cette première rencontre a été suivie de coups de téléphone, de courriels, de rencontres, et une amitié est née entre nous. Puis, au fur et à mesure que se développait notre relation, j’ai pris conscience de ce que, jusque-là, je ne voyais pas, ou ne voulais pas voir. J’ai pris conscience de la discrimination au quotidien, des regards qui se détournent, des difficultés matérielles, de ce que signifie le handicap conjugué à l’homosexualité, par rapport à une sexualité qui ne peut plus se vivre… J’ai été passionné aussi de voir la relation complexe de Michel avec « Madame Deplanque », son auxiliaire de vie, indispensable, qui connaît tout de lui et vis-à-vis de laquelle il a d’autant plus besoin d’installer une manière de distance. Jusqu’à ce que la nécessité intime m’apparaisse d’écrire sur tout cela…

N’est-ce pas très risqué, lorsqu’on est valide, de vouloir créer un personnage handicapé ?

Si. Parce que je savais, avant même de commencer à écrire, que cet aspect de L’Or d’Alexandre en serait le cœur battant. De bout en bout, ma plus grande trouille a donc été de savoir comment réagiraient les lecteurs handis. Mais ce personnage, il fallait d’abord le créer. Aussi, dès que mon projet s’est précisé, en ai-je fait part à Michel, ajoutant que je ne pourrais le bâtir sans son aide. Il m’a alors dit tout de suite qu’il répondrait à toutes mes questions, y compris les plus intimes. Et il l’a fait. Philippe n’est pas Michel. Je me suis également documenté à d’autres sources et j’ai imaginé ce qu’avaient pu être les relations de Philippe et Stéphane, entre l’avant et l’après accident. Michel vit seul et mon Philippe en couple – avec une Mme Deplanque qui s’appelle Malika Cherfi. Mais sans l’aide de Michel, je n’aurais jamais pu écrire ce livre. C’est la raison pour laquelle il lui est dédicacé. Ma première crainte a donc été sa réaction à la lecture du manuscrit. J’avais voulu éliminer tout recours au pathos, tout « bon sentiment », tout ce qui pouvait conduire le lecteur à éprouver ce sentiment dégradant pour celui qui en est l’objet : la commisération. J’avais voulu créer un personnage contradictoire et qui aborde de front des questions taboues comme celle de la sexualité. La lecture de Michel a levé une partie de mes doutes. Il en a été de même de l’écho que ce roman a rencontré dans les médias handis : Yanous (http://www.yanous.com/tribus/moteur/moteur080328.html), Faire Face, Handigay (http://www.handigay.com/?page=actualite&idContentTxt=82&styleoff=&deficient=&langue=fr), Vivre FM. Puis il y a eu les réactions de lecteurs handicapés qui ont parlé de ce roman sur des forums, et une rencontre formidable, au salon du livre de La Gaude, près de Nice, avec un couple de garçons handi/valide. Ce qu’ils m’ont confié sur la manière dont ils s’étaient reconnus dans Philippe et Stéphane m’a profondément bouleversé. Gérard, victime il y a quatre ans d’une forme particulièrement sévère du syndrome de Guillain Barret, m’a même dit que ce livre lui avait donné ses plus beaux moments depuis que sa vie a basculé dans le handicap, que ce livre l’aide à continuer à vivre et à avancer : quel compliment plus émouvant un écrivain peut-il recevoir ?

La double intrigue de L’Or d’Alexandre met en scène le monde des musées et celui de l’art. Pourquoi ce choix ?

L’idée de ce livre vient aussi de plusieurs faits divers récents : scandales au Musée Paul-Getty de Los Angeles ; pillage des musées irakiens lors de l’invasion américaine ; affaires troubles mêlant masques africains, Chirac et marchands d’art, sur fond d’ouverture du Musée des Arts premiers ; vente frauduleuse de manuscrits hébraïques de la BNF… Ces affaires m’ont intrigué et je me suis rendu compte que le trafic des objets d’art (faux, ou vrais et volés) dégage aujourd’hui autant de bénéfices que celui des armes ou de la drogue. Qu’il met en jeu des forces considérables : mafias sud-balkaniques, antiquaires et marchands d’art respectables de Paris, Bâle ou New York, institutions muséales de renommée internationale, et décideurs politiques. Sait-on par exemple que le Parlement français n’a toujours pas ratifié la Convention internationale sur la restitution des biens culturels volés et illégalement exportés, pourtant signée par la France en… 1995 ? Comportements d’autant plus troublants qu’ils se rapprochent, selon des modalités qui tiennent à des contextes différents, de ceux des acteurs du marché de l’art face à la politique nazie de spoliation des collections juives, qui joue également un rôle dans ce livre.

Tu parles de vrai et de faux. Où se situe, selon toi, la frontière entre les deux ?

Comme j’avais travaillé au Louvre il y a quelques années, j’ai pu rencontrer des chercheurs du Laboratoire des Musées de France et, grâce à eux, élaborer ma double intrigue, sur des faux en peinture et un trésor archéologique à l’origine problématique. Les enjeux financiers sont tels, aujourd’hui dans ce monde, que tous les coups sont permis, et les techniques à la disposition des faussaires sont devenues tellement sophistiquées qu’il est parfois complètement impossible de détecter un faux. Notamment pour les objets en or. J’essaye de montrer aussi, par cet aspect de mon histoire, quels sont les dangers de l’actuelle dérive commerciale des musées. Car à force de demander à ceux-ci de développer leurs « ressources propres » et de les mettre dans la dépendance de puissances financières privées, je pense que le temps n’est plus très loin où l’authenticité des œuvres n’aura plus qu’une importance très relative en regard des retombées économiques que peut procurer une opération de com bien « vendue » aux médias.

Dans ce roman, Philippe occupe une partie de son temps à spéculer en bourse sur Internet. Il cherche à profiter d’un système qu’en même temps il critique ouvertement. Qu’as-tu voulu démontrer ?

Philippe est tétraplégique mais je ne le voulais pas passif, inactif, assisté. Je voulais au contraire qu’il soit « moteur ». Pour les anciens Grecs, Athéna personnifiait la supériorité de l’esprit sur la force physique, de l’intelligence sur la brutalité : c’est Philippe qui, de son fauteuil, comprend le premier comment sont emmêlés les fils de l’intrigue que les autres dénoueront. Philippe boursicote parce qu’il lui fallait une activité qui soit compatible avec son handicap et qui lui permette, par son intelligence, de gagner plus d’argent que son compagnon valide. Mais il n’est pas dupe de ce capitalisme boursier largement déconnecté de l’économie réelle, ni de la spéculation, de l’irrationnel et du panurgisme qui règnent dans les salles de marché, grâce à une dérégulation qui a permis la création d’instruments financiers totalement pervers, comme en témoignent l’affaire Kerviel ou la crise du subprime. Athéna est aussi la déesse de l’intelligence rusée, la mètis comme disent les Grecs : depuis son fauteuil, Philippe va donc tâcher, grâce à sa mètis, d’exploiter les failles d’un système qu’il condamne mais qu’il n’a pas les moyens de combattre, pour se gagner, à lui et à Stéphane, une part supplémentaire de liberté. C’est sa victoire sur la force brute de l’argent, sa manière, individuelle et ironique, de pratiquer la subversion.

La VDI du Louvre existe-t-elle vraiment ?

Affirmatif ! c’est même un endroit fascinant. Dans ce palais qui a été construit au fil des siècles, il est très malaisé de circuler d’un endroit à un autre. Aussi, lorsqu’on a réalisé le Grand Louvre, a-t-on aménagé cette voie de desserte intérieure (VDI). Il s’agit d’un anneau souterrain, suffisamment large pour permettre à deux chariots élévateurs de se croiser ; des monte-charges disposés tout au long de cet anneau permettent de déplacer aisément les œuvres d’un endroit à un autre. Il donne également accès à toutes sortes de locaux techniques. Et c’était bien sûr un endroit rêvé pour un meurtre !

Comment et quand travailles-tu ? Le jour ? la nuit ? à quel rythme ?

Le moment où j’écris le mieux, c’est la fin d’après-midi et la nuit. Je ne suis pas du matin. J’ai donc tendance à me lever tard. Jusque vers 16h00, je ne suis capable que de faire du travail de documentation, de relecture ou de correction. La phase active d’écriture se situe pour moi de 16h00 à 19h00, et surtout de 22h00 à 2h00 du matin : c’est à ce moment-là que j’écris le mieux. Sans doute parce que je suis vraiment seul, sûr de n’être dérangé par rien. Lorsque je suis dans l’écriture d’un livre, je travaille en principe tous les jours. J’écris rarement dans la douleur et, lorsque j’écris, je ne vois pas le temps passer. Littéralement, trois heures d’écriture me paraissent trois minutes. Au total, un livre comme L’Or d’Alexandre c’est environ deux ans et demi de boulot.

Comment bâtis-tu une intrigue ? As-tu un plan initial précis ? Te considères-tu comme une sorte de démiurge ?

es idées, les situations, les ébauches de personnages tournent longtemps dans ma tête. Je commence par faire un travail serré de documentation sur celles qui le nécessitent et dont certaines, au final, resteront en rade. Puis il faut qu’il y ait une phase de coagulation. Quand je sais d’où je pars et où j’arriverai, qui sont mes personnages, les grandes scènes qui vont infléchir le cours de l’intrigue, et la structure de mon récit (qui parle, comment la narration va être construite, éclatée, brisée à tel ou tel moment), alors je me mets à écrire. Mais tout cela est dans ma tête, pas sous la forme d’un plan jeté sur le papier. Au cours de l’écriture, je fais des fiches sur mes personnages, leur biographie, leur vie avant le roman… et vogue la galère ! Ensuite, c’est l’aventure de l’écriture : des souvenirs, des détails matériels, une phrase entendue, etc. remontent à ma conscience, comme des bulles du fond d’une flûte de champagne, qui me suggèrent une scène, enrichissent un personnage d’une manière totalement imprévue. Démiurge ? assurément ! et c’est très agréable. Mais les créatures du Démiurge se révoltent parfois. Avant d’écrire, lorsque j’entendais un romancier dire qu’il ne faisait pas ce qu’il voulait de ses personnages, je me disais que cela relevait de l’affectation. Mais non, c’est une réalité. On crée un personnage, on lui donne ses logiques propres et parfois, à tel ou tel moment, on se rend compte qu’une réaction ou une réplique qu’on lui destinait ne colle absolument plus avec la cohérence et l’épaisseur qu’il a acquises au fil des pages.

Parmi tes personnages (tous romans confondus), quel est celui dont tu te sens le plus proche ?

Tous le sont ; Flaubert est Bovary. J’exècre l’autofiction parce qu’elle conduit la littérature au suicide, comme Narcisse la fascination de sa propre image. Mais comme tous les artistes, je crée à partir de ce que je suis. Ensuite, le travail du créateur c’est de métamorphoser, d’imaginer, de mélanger. Le livre qui est le plus autobiographique est le premier, Les Ombres du levant. Il se passe entre le Liban des années vingt et la Grèce des débuts de la guerre civile, dans un contexte totalement différent, donc, de celui dans lequel j’ai vécu. Mais la double histoire qui le sous-tend, passion destructrice et amour rédempteur, est la transposition du réel sans doute la plus littérale qu’on trouvera dans mes romans. Dans Le Château du silence, un journaliste voit sa personnalité totalement modifiée, investie par celle d’un Chypriote grec disparu lors de l’invasion turque de Chypre en 1974. Ce journaliste et ce disparu sont peut-être, parmi tous mes personnages, ceux qui ont le moins en commun avec moi. Et pourtant ils sont sans doute ceux avec qui j’ai le rapport personnel, affectif, le plus fort. Parce que j’ai porté ce livre pendant des années avant de trouver le moyen romanesque de l’écrire, en très peu de temps, sur l’île grecque où je vivais alors. Parce que j’y ai introduit quelques-unes des expériences les plus intenses (celle d’être portraituré par un peintre, par exemple) de ma vie là-bas – et de ma vie tout court. Et parce que, au fil de l’écriture, j’ai parfois éprouvé, comme le narrateur de ce roman, le sentiment de n’être pas tout à fait seul derrière mon clavier…

Et celui qui a le plus ému tes lecteurs ?

Plusieurs lecteurs m’ont dit avoir été extrêmement émus par le Julien de La Quatrième Révélation… et m’ont amèrement reproché de lui avoir réservé le sort qui est le sien. C’est la raison pour laquelle, dans L’Or d’Alexandre, j’ai voulu me garder la possibilité de faire de Stéphane et Philippe des personnages récurrents. Là aussi, beaucoup de lecteurs ont, semble-t-il, été touchés par mon Philippe, dont on apprend qu’il est tétraplégique vers la page 90. J’ai voulu en effet montrer dans tout le début du livre que Philippe agit et réagit en homme, avant d’agir et de réagir en handicapé. Qu’il n’est pas défini dans ce qu’il est par son handicap, et que notre regard de valides, en conséquence, n’a pas à réduire une personne handicapée à ce dont elle souffre. Des lecteurs m’ont dit ou écrit qu’ils avaient pris cette révélation comme une gifle ou un coup de poing, qu’ils avaient ensuite été d’autant plus émus par l’histoire d’amour entre Philippe et Stéphane, par le personnage de Malika également, l’auxiliaire de vie qui joue un rôle essentiel dans leur vie de couple.

L’épitaphe que tu aimerais avoir ?

La plus belle est pour moi celle du romancier grec Nikos Kazantzaki, enterré sur les remparts d’Héraklion, en Crète : « je ne crains rien, je n’espère rien, je suis libre ».